Los Estados Alterados de la Consciencia (EAC) representan uno de los mayores retos de la neurorehabilitación. Tras un daño cerebral grave (como un traumatismo craneoencefálico o un ictus), algunos pacientes no recuperan de inmediato la capacidad de respuesta al entorno y realizar una evaluación en los Estados Alterados de la Consciencia correcta, es decir, distinguir entre un estado de coma, vigilia sin respuesta -antes llamado “estado vegetativo”- y estado de mínima conciencia (EMC) es crucial para el tratamiento, el pronóstico, la intensidad de los cuidados, el acceso a los recursos terapéuticos e incluso las decisiones sobre el final de la vida.

Durante décadas, el diagnóstico se basó en la observación de respuestas que aparecen de forma espontánea o ante una estimulación y a partir de las cuales vamos a inferir un nivel de conciencia. Sin embargo, la investigación reciente ha transformado este paradigma, mostrando que la ausencia de respuesta no siempre significa ausencia de consciencia. Por ello, resulta esencial contar con herramientas validadas y con profesionales experimentados, capaces de interpretar las respuestas del paciente con precisión y sensibilidad.

Un diagnóstico erróneo puede condicionar no solo la trayectoria clínica de una persona, sino también las decisiones vitales de su familia.

Del paradigma clásico al diagnóstico actual de los Estados Alterados de la Consciencia

El paradigma clásico definía el “estado vegetativo” como una condición sin consciencia pero con preservación de ciclos de sueño-vigilia. Y, estudios longitudinales mostraron que la recuperación más allá de los 12 meses era excepcional, lo que llevó a conceptos como “estado vegetativo permanente”.

De hecho, esta visión pesimista influyó en la práctica clínica, justificando en muchos casos la retirada del soporte vital o de la nutrición e hidratación artificial en fases tempranas. El desarrollo de la neuroimagen funcional (fMRI, PET, EEG) y de escalas estandarizadas como la Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) ha transformado la comprensión de estos estados.

Hoy sabemos que esta interpretación era incompleta y reduccionista y nos centramos en un nuevo enfoque, apoyado por grupos internacionales y estudios liderados en España por el equipo de investigación de IRENEA, que distingue entre:

- Vigilia sin respuesta (SVSR)

- Estado de mínima conciencia – (EMC–)

- Estado de mínima conciencia + (EMC+), en el que existen respuestas más consistentes o comunicación intencional

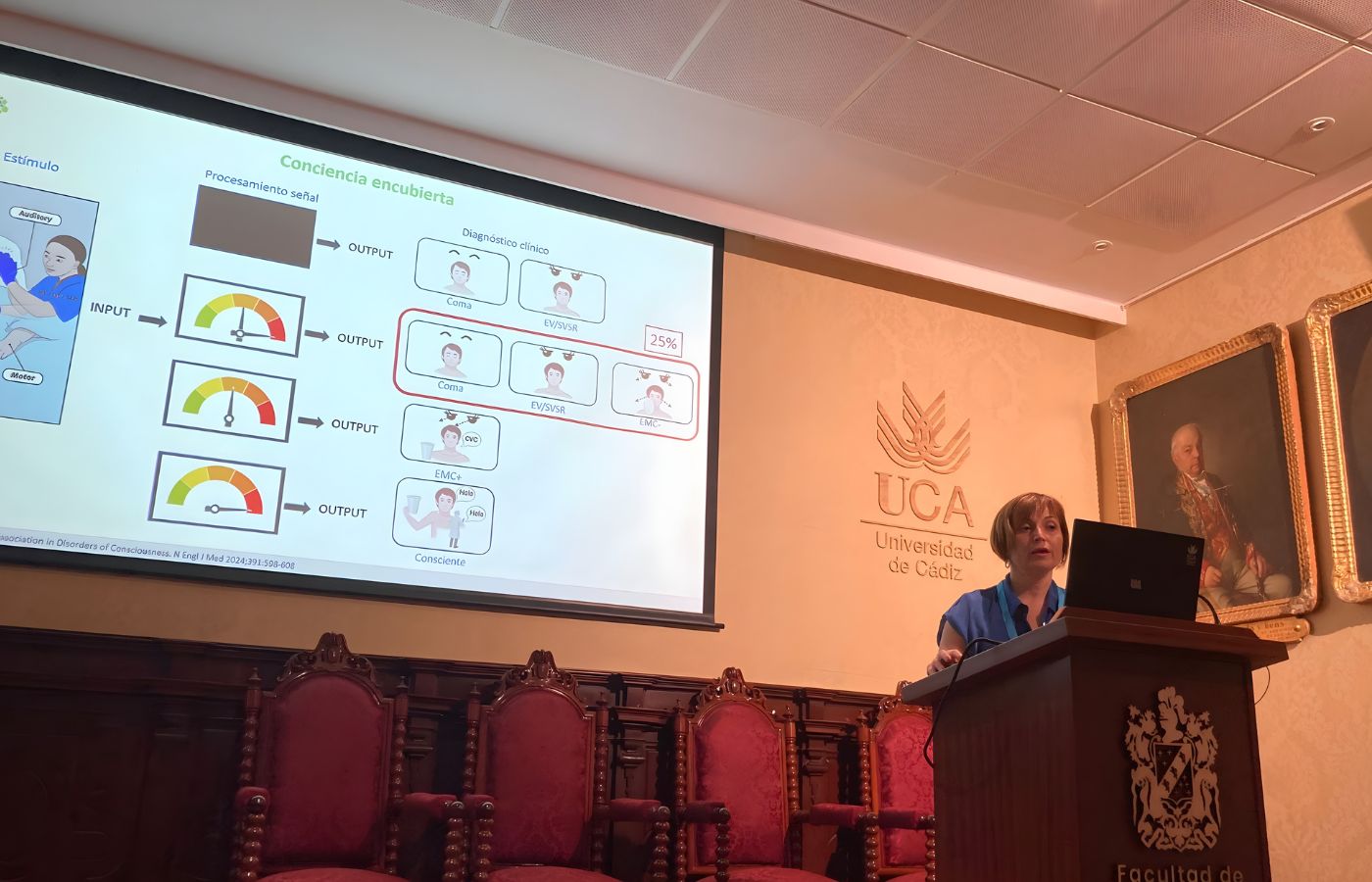

Incluso existe un cuarto grupo de especial interés: los pacientes con cognición encubierta, que no muestran respuestas conductuales observables, pero cuya actividad cerebral revela la presencia de consciencia residual.

Gracias a estos avances, sabemos que la consciencia no es un fenómeno “todo o nada”, sino un proceso graduado, en el que pueden coexistir distintos niveles de respuesta y procesamiento cerebral.

El papel esencial de la evaluación estandarizada

La Coma Recovery Scale-Revised (CRS-R) es hoy la herramienta de referencia internacional. Permite cuantificar respuestas en seis dominios (auditivo, visual, motor, oromotor/verbal, comunicación y nivel de activación), minimizando errores diagnósticos.

Sin embargo, su correcta administración requiere profesionales con formación y experiencia y debe realizarse en condiciones controladas, ya que los niveles de alerta y respuesta del paciente pueden variar a lo largo del día.

Por ello, se recomienda realizar valoraciones seriadas (al menos cinco en distintos momentos) antes de establecer un diagnóstico definitivo. Esta práctica reduce significativamente los errores y permite captar mejor la evolución natural de la consciencia.

Además, la mejora de la puntuación en la CRS-R durante las primeras semanas de rehabilitación tiene un alto valor predictivo sobre la recuperación funcional a largo plazo.

Y, aunque la CRS-R es la herramienta más utilizada, su aplicación presenta limitaciones. ya que requiere entre 20 y 25 minutos, la retirada de la sedación y un entorno libre de distracciones, algo que no siempre es posible, sobre todo en fases agudas o unidades de cuidados intensivos.

Para suplir estas limitaciones, se han desarrollado nuevas herramientas:

- CRS-R FAST, diseñada para realizar cribados rápidos o diferenciar entre pacientes conscientes y no conscientes en contextos críticos.

- SECONDs, una versión simplificada basada en 8 ítems extraídos de la CRS-R, que permite una valoración más ágil sin necesidad de un examinador experto.

Estas versiones no sustituyen la valoración exhaustiva, pero sí mejoran la accesibilidad y la detección temprana de signos de consciencia.

Más allá de la Coma Recovery Scale-Revised

Desde IRENEA consideramos que una buena evaluación no depende solo de la herramienta, sino también de las condiciones del paciente, el entorno y el evaluador.

Antes de cada sesión, deben considerarse múltiples factores: evitar sedación o infecciones activas, garantizar un entorno tranquilo y sin distractores, escoger el momento del día más favorable, asegurar que cuenta con audífonos o gafas si los necesita, e implicar a la familia, cuyos estímulos son especialmente significativos.

Incluso detalles aparentemente menores (como retirar las sábanas, esperar un minuto de observación previa o usar gafas y audífonos) pueden marcar la diferencia entre detectar o no una respuesta consciente.

Cada paciente tiene una historia, vínculos y estímulos propios que pueden despertar su conexión con el entorno.

Es más, investigaciones recientes apoyan el uso de estímulos personalizados, al incrementar la tasa de respuesta:

- 23,8% más de pacientes mostraron uso funcional de objetos personales.

- 17% más respondieron a su propio nombre frente a sonidos neutros.

- 40% más siguieron su propia imagen frente a un objeto genérico.

- 42,8% mostraron mayor localización del dolor ante estímulos personalizados

Estos hallazgos ponen de relieve la dimensión humana de la evaluación y que cada paciente tiene una historia, unos vínculos y unos estímulos propios que pueden reactivar la conexión con el entorno.

Nuevos signos y abordajes emergentes de los Estados Alterados de Conciencia

La ciencia nos ayuda a ver lo que antes no se veía y la clínica nos enseña a interpretarlo con rigor y humanidad.

Además de las respuestas clásicas, hoy se reconocen nuevos signos conductuales que pueden indicar la recuperación de la consciencia. Conductas sutiles que pueden indicar la recuperación de la consciencia como:

- Resistencia a la apertura ocular manual

- Frecuencia de parpadeo

- Localización auditiva

- Habituación al sobresalto sonoro

- Olfateo

- Deglución espontánea

- Expresiones faciales ante el dolor

- Conductas motoras sutiles (por ejemplo, cruce de piernas)

Estos signos, aunque discretos, deben observarse y registrarse sistemáticamente en cada valoración.

En algunos pacientes, no se observan respuestas conductuales, pero las técnicas de neuroimagen funcional (fMRI, EEG o PET) muestran actividad cerebral compatible con consciencia mínima o residual. Se estima que alrededor del 25 % de los pacientes diagnosticados como no conscientes presentan actividad cerebral compatible con consciencia, lo que evidencia la llamada cognición encubierta.

Por ello, las guías europeas recomiendan incorporar valoraciones multimodales que integren observación clínica, escalas estandarizadas y técnicas neurofisiológicas.

Estas herramientas no solo mejoran el diagnóstico, sino que también aportan indicadores pronósticos de recuperación y marcadores de eficacia terapéutica.

En conclusión, queremos decir que la evaluación de los estados alterados de la consciencia ha avanzado enormemente gracias a la investigación y la estandarización. De un enfoque puramente observacional hemos pasado a un modelo basado en la evidencia, donde la neurociencia y la clínica se complementan.

Sin embargo, es importante resaltar que no basta con aplicar escalas. Hay que mirar, escuchar y comprender a la persona que tenemos delante. Cada gesto, cada mirada o mínima respuesta puede ser una ventana a la consciencia. Y detrás de cada paciente, hay una familia que espera señales.

La tecnología amplía nuestras herramientas, pero sigue siendo el ojo clínico experto el que transforma una observación en una oportunidad de diagnóstico, tratamiento y esperanza.

Post redactado por la Dra. Loles Navarro, Directora de Proyectos Europeos e Innovación de IRENEA

Bibliografía

- Jennett B., Plum F. Persistent vegetative state after brain damage. A syndrome in search of a name. Lancet. 1972;1(7753):734–737.

- Ashwal S., et al. Medical aspects of the persistent vegetative state (2). N Engl J Med. 1994;330(22):1572–1579.

- Giacino J.T., et al. The minimally conscious state: definition and diagnostic criteria. Neurology. 2002;58(3):349–353.

- Noé E., et al. Current validity of diagnosis of permanent vegetative state: a longitudinal study in a sample of patients with altered states of consciousness. Neurología (Engl Ed). 2019;34(9):589–595.

- Llorens R., et al. Minimally conscious state plus versus minus: likelihood of emergence and long-term functional independence. Ann Clin Transl Neurol. 2024;11(3):719–728.

Schnakers C., et al. Diagnostic accuracy of the vegetative and minimally conscious state: clinical consensus versus standardized neurobehavioral assessment. BMC Neurol. 2009;9:35. - Wang J., et al. The misdiagnosis of prolonged disorders of consciousness by a clinical consensus compared with repeated Coma Recovery Scale-Revised assessment. BMC Neurol. 2020;20:343.

- Thibaut A., et al. Controlled clinical trial of repeated prefrontal tDCS in patients with chronic minimally conscious state. Brain Stimul. 2017;10(5):944–952.

Estraneo A., et al. Risk factors for 2-year mortality in patients with prolonged disorders of consciousness: an international multicentre study. Eur J Neurol. 2022;29(2):390–399.

Sangarée M., et al. Pain anticipation is a new behavioural sign of minimally conscious state. Brain Communications. 2024;6(5). - Seel R.T., et al. Assessment scales for disorders of consciousness: evidence-based recommendations for clinical practice and research. Arch Phys Med Rehabil. 2010;91:1795–1813.

- Lucca L.F., et al. Outcome prediction in disorders of consciousness: the role of Coma Recovery Scale-Revised. BMC Neurol. 2019;19:68.

- Portaccio E., et al. Improvement on the Coma Recovery Scale-Revised during the first four weeks of hospital stay predicts outcome at discharge in intensive rehabilitation after severe brain injury. Arch Phys Med Rehabil. 2018;99(5):914–919.

- Magliacano A., et al. Predicting long-term recovery of consciousness in prolonged disorders of consciousness based on Coma Recovery Scale-Revised subscores. Brain Sci. 2023;13:51.

- Martens G., et al. Which behaviours are first to emerge during recovery of consciousness after severe brain injury? Ann Phys Rehabil Med. 2020;63(4):263–269.

- Bodien Y.G., et al. Feasibility and validity of the Coma Recovery Scale-Revised for accelerated standardized testing. Ann Neurol. 2023;94(5):919–924.

- Aubinet C., et al. Simplified evaluation of consciousness disorders (SECONDs) in individuals with severe brain injury: a validation study. Ann Phys Rehabil Med. 2021;64(5):101432.

- Owen A.M., et al. Detecting awareness in the vegetative state. Science. 2006;313(5792):1402.

- Monti M.M., et al. Willful modulation of brain activity in disorders of consciousness. N Engl J Med. 2010;362:579–589.

- Sun Y., et al. Personalized objects can optimize the diagnosis of EMCS in the assessment of functional object use in the CRS-R: a double-blind, randomized clinical trial. BMC Neurology.

- Cheng L., et al. Assessment of localisation to auditory stimulation in post-comatose states: use the patient’s own name. BMC Neurol. 2013;13:27.

- Formisano R., et al. Nociception Coma Scale with personalized painful stimulation versus standard stimulus in non-communicative patients with disorders of consciousness. Neuropsychol Rehabil. 2019;30(10):1893–1904.